神葬祭(しんそうさい)とは神道式による葬儀にことで、そのすべてを神職が執り行います。葬儀というと、現在では仏式が一般的だと思われがちですが神葬祭は仏教伝来以前より行われきたことが、「古事記」や「日本書紀」にも記されており、日本固有の伝統葬儀だったことを物語っています。神道の先祖祀りの考え方は、亡くなられた方の御霊(みたま)を霊璽(れいじ)に移して、ご家庭でお祀りすることにより、故人やご先祖様はその家の神となり子孫を永続的に守り、幸せと繁栄をもたらすと考えられています。また「草葉の陰から見守る」という言葉がありますが、神道では先祖の魂はいつまでもこの土地に留まって、愛しい人や子孫と共にありその幸せを見守ってくれるとされています。志紀長吉神社では葬儀を心を込めてお仕えし、「魂のゆくえ」を安寧にお導き致します。

神葬祭

神葬祭の順序例

ご臨終の際、遺族や近親者が血縁の濃い順に末期の水を含ませます。

そしてご遺体をお清めし、死に化粧(男性は髭を剃り、女性は薄化粧をする)し、納棺用の衣装を着せて納棺して、通夜の準備します。

通夜の儀(葬儀の前夜に行う)

遷霊祭

故人の御霊を霊璽(仏式の位牌)に遷(うつ)す儀式

通夜祭

故人を偲び御霊を安らかに慰める儀式(遺族は傍で故人を偲び、一夜ご遺体をお守りします。)

告別の儀(お別れの儀式)

葬場祭

故人の略歴と徳を讃え親族ご関係の皆様でこの世の別れをお告げし御霊をお慰めします。

発柩祭

発柩祭とは、葬場祭が終わり火葬場(墓所)へ向かう前に行うもので、仏式と同じように遺族や近親者が故人と最後の別れをした後棺に釘打ちを行います。

火葬祭

かまどの前に棺を安置し火葬の前に最後の拝礼をします。

帰家祭

帰家祭

火葬場より帰宅し、一連の葬儀の終了とお清めのための儀式

霊前祭

葬場祭の次の日から行う、故人の御霊を慰め清め鎮めるおまつりです。家族の手によって仮御霊舎にお供え物をし、拝礼を毎日欠かさず行います。なかでも葬儀がすべて滞りなく終了したことを奉告する「翌日祭」 十日ごとに行う「十日祭」、「二十日祭」「三十日祭」「四十日祭」「五十日祭」は、神職を呼び祭詞を奏上していただき、丁寧に行います。そして、一般的には五十日祭をもって忌明け(葬儀に関わる諸儀の終了)とされ、神職に清祓をしていただき、それまで遠慮していた神棚のおまつりを再開します。できるだけ早めに納骨(墓前祭)を申し上げます。(通常、五十日~百日祭の間が理想)

合祀祭

五十日祭り(地方によっては百日祭または一年祭)が終わった後、故人の御霊を祖先の霊と同様にお祭りするために仮御霊舎から御霊舎に遷すお祭りです。故人の霊璽をオトクという白木造の箱に収め、御霊舎に遷してからは家の祖霊としてお祭りします。

命日・年祭

年祭には毎年の命日(帰幽当日)に行われる正辰祭と、三年、五年、十年、二十年、三十年、四十年、五十年の命日にあたる祖先の霊璽を取り出し、毎日のお供え物の他に、お酒や野菜・果物など故人の好物などもお供えします。正辰祭は家族や近親者などをまた式年祭には故人と親しかった方なども招いて行います。尚、初盆には初盆祭を行い御霊をお慰め申し上げます。

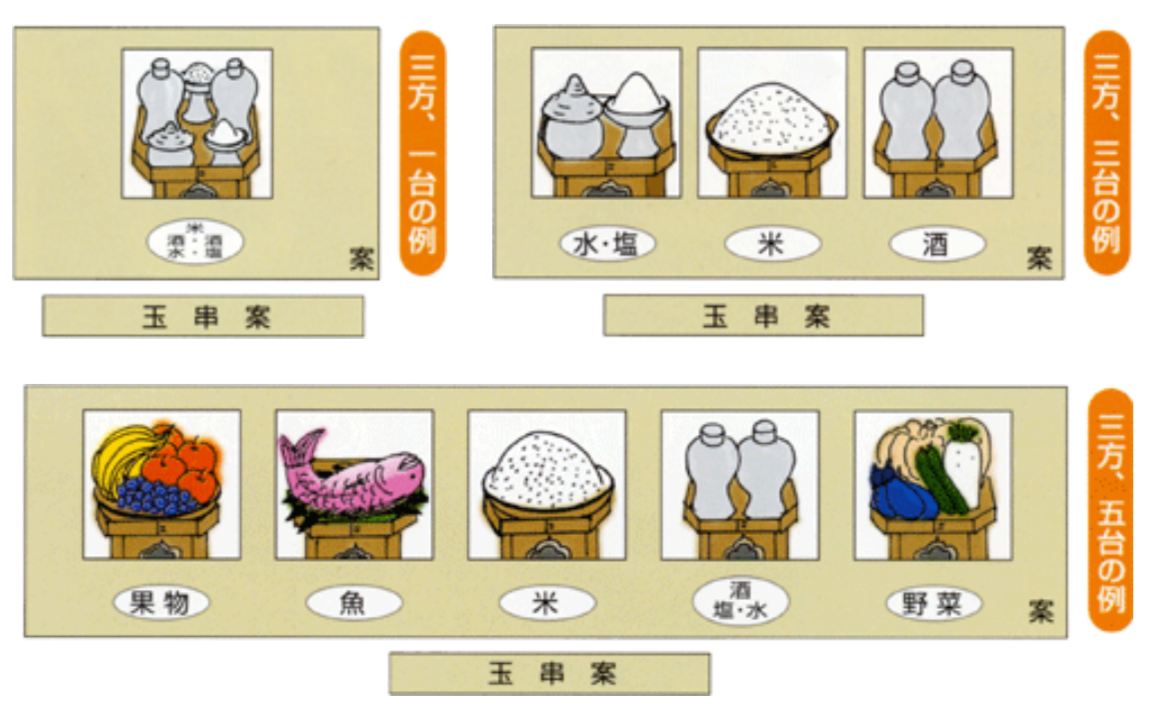

お供え物

神葬祭のお供え物は、一般的に米、酒、餅、魚、海菜、野菜、菓子、塩、水などの生饌と調理された常饌です。また、毎日のおまつりは神棚のおまつりと同じようにお米(ごはん)、お塩、お水をお供えします。季節のものや、故人の好物であれば併せてお供えしましょう。

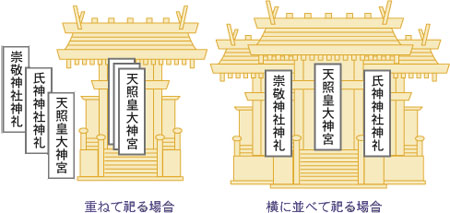

神棚・神札のおまつりの仕方

神棚は、目の高さより少し上におまつりし、お神札が南か東に向くのが一般的ですが、間取りによってはおまつりにふさわしい明るく清らかな場所であれば良いでしょう。また、神棚のない家庭では、たんすや書棚の上に白い紙を敷き神棚が整うまでおまつりするのも良いでしょう。